外科

*診る・つなぐ・支えるー外科のいま

診断から在宅支援まで、つながる医療で地域を支える。私たちの外科は”これから”の医療に応えます。

外科の診療スタッフ

*診療チームからのメッセージ

「丁寧な説明と標準治療を心がけています。お気軽にご連絡ください。」「外科診療を通して患者さんの健康と地域医療に貢献したいです。」「患者さんとの信頼関係を心がけています。」

※表は左右にスクロールできます

| 氏名・職名 | 資格 | 専門分野 |

|---|---|---|

| 千須和 寿直 (ちすわ ひさなお)診療部長 (感染管理部長 兼務) 医学博士 月火水木金:外来曜日 |

日本外科学会 専門医 日本消化器外科学会 専門医・指導医・消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会 専門医 日本がん治療認定機構 がん治療認定医 ICD 制度協議会認定インフェクションコントロールドクター 日本環境感染学会 評議員 |

消化器外科 内視鏡外科 大腸外科 感染制御 |

| 安留 道也 (やすとめ みちや)科部長 (経営改善対策室長 兼務) 医学博士 大腸・肛門外科センター 月火水木金:大腸肛門外科 月火水木金:消化器外科 |

日本外科学会 専門医・指導医 日本消化器外科学会 専門医・指導医・消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会 専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会 専門医 日本大腸肛門病学会 専門医・指導医・評議員 日本内視鏡外科学会 技術認定医(大腸) ・ロボット支援手術プロクター(直腸・結腸) 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 ストーマ認定士・評議員 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医・暫定教育医 |

消化器外科 大腸外科 |

| 丸山 孝教 (まるやま たかのり)科部長 医学博士 月火水木金:外来曜日 |

日本外科学会 専門医 日本乳癌学会 乳腺専門医 日本消化器外科学会 専門医・消化器がん外科治療認定医 日本消化器内視鏡学会 専門医 日本がん治療認定機構 がん治療認定医 |

乳腺外科 |

| 平井 優 (ひらい ゆう)科長 肝胆膵外科センター 月火水木金:肝胆膵外科 月水火木金:消化器外科 |

日本外科学会 専門医 | 消化器外科 胆管膵外科 |

| 中田 祐紀 (なかた ゆうき)科長 月火水木金:外来曜日 |

日本外科学会 専門医 日本消化器外科学会 専門医・消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会 専門医 日本肝臓学会 肝臓専門医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 |

消化器外科 ヘルニア手術 |

| 松岡 弘泰 (まつおか ひろやす)科長 医学博士 月火水木金:外来曜日 |

日本外科学会 専門医・指導医 呼吸器外科学会 専門医・評議員 日本癌治療認定機構 がん治療認定医 日本内視鏡外科学会 技術認定医(呼吸器外科)・評議員 |

呼吸器外科 |

| 太田 澪 (おおた みお)医師 |

赤字:新患担当曜日

青字:外来担当曜日

外科の診療紹介

- 消化器外科(含む内視鏡外科)、乳腺外科、呼吸器外科、一般外科の領域を扱い患者さんに満足してもらえる医療を目指して日夜診療に励んでいます。

- 各分野に指導医/専門医を配置し専門的な高度の医療を行っています。

- 科内のカンファレンスのみではなく、他科ドクター、他職種とのカンファレンスを行うことにより連携を深め「チーム医療」の実践に努めています。特にがん診療に関しては、内科医、放射線治療医、放射線診断医、病理医、薬剤師、看護師等、多職種スタッフにより充分な症例検討(キャンサーボード)を行い最善の治療を目指して行っています。

- 「クリティカルパス」を積極的に導入し標準化した効率的な医療を目指しています。

- 各分野で内視鏡手術を積極的に導入し、体の負担を少なく入院期間も短くなるよう努めています。

- お待たせしない早期の手術を心がけており受診されてから2週間程度で手術ができる体制を整えております。

- 外科手術のみではなく、放射線治療、外来での化学療法など患者さん、ご家族の希望を十分に考慮させていただいたうえで最適な治療を行っています。

当院外科は当院外科は下記の学会施設認定を受けています。

- 日本外科学会外科専門医制度修練施設(指定施設)

- 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設(認定施設)

- 日本大腸肛門病学会(認定施設)

- 日本乳癌学会認定施設(関連施設)

- 呼吸器外科専門医合同委員会認定修練施設(関連施設)

外科の診療内容(手術件数、専門分野別のご案内)

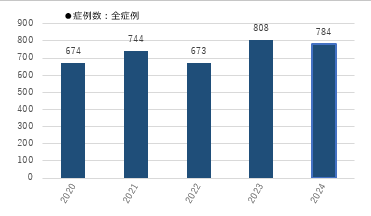

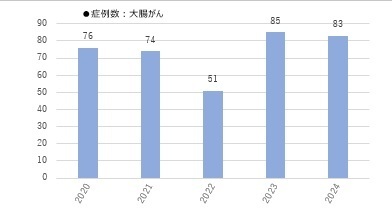

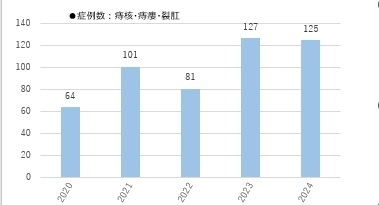

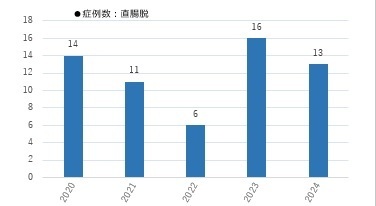

手術件数

当院外科で行っている手術について、過去5年間の件数をグラフでまとめました。

外科全体の手術数に加え、大腸・痔核などの肛門疾患、直腸疾患といった分野別の実績をご覧いただけます。

治療を検討される際の参考として、ぜひご活用ください。

専門分野別のご案内

消化器外科(外科の専門分野)

胃・大腸・肝胆膵など、消化器疾患に対する外科治療を行っています。

内科や他診療科と連携しながら、的確な診断と適切な治療の提供を目指しています。

*さらに詳しい、◎消化器外科とは、◎対象疾患は、◎診療スタッフ、◎腹腔鏡手術の増加、◎術前術後管理について

▶消化器外科の詳細はこちら

*2016年4月より、より高度で専門的な治療を行うため「肝胆膵外科センター」と「大腸肛門外科センタ-」を設立

肝胆膵外科センター

肝臓・胆道・膵臓に関わる疾患に対し、高度な外科治療を提供しています。

各診療科と連携し、専門性と安全性を重視した診療を行っています。

▶ 肝胆膵外科センターの詳細はこちら

大腸肛門外科センター

大腸疾患や肛門疾患に対し、専門性の高い診断・治療を行っています。

患者さんの症状や生活背景に配慮しながら、安心して治療を受けていただける体制を整えています。

▶ 大腸肛門外科センターの詳細はこちら

乳腺外来(外科の専門分野)

乳腺外科では、乳房のしこりや痛みがある、乳頭から分泌物が出るなどの症状がある場合に、乳房の病気(乳がん、良性腫瘍、乳腺症など)の診断と標準的な治療を行います。マンモグラフィーや超音波検査で診断し、必要に応じて針生検などで確定診断を行い、手術、薬物療法、放射線療法などを組み合わせて治療を行います。早期発見が非常に重要なので、乳房に異常を感じたらすぐに受診することが大切です。

*さらに詳しい、◎診療体制、◎乳がんの治療、◎外来診療日、

▶ 乳腺外科の詳細はこちら

呼吸器外来(外科の専門分野)

肺や気管、縦隔などの胸部疾患に対し、専門的な外科治療を行っています。

患者さん一人ひとりの状態に応じた治療方針のもと、安全性と低侵襲性に配慮した診療に努めています。

*さらに詳しい、◎対象疾患、◎肺がん手術に関する当科の取り組み、

▶ 呼吸器外科の詳細はこちら

外科の外来診療

外科的疾患の各分野の専門医が毎日外来にでています。

乳癌検診や人間ドックにて異常を指摘された患者様に対する精査をご希望の方は、なるべく水曜日の午前中に来院してください。